MORFOTIPOLOGIA

EDILIZIA

Nell’analisi della tipologia edilizia, la necessità di

conseguire dati omogeneamente determinati in tempi relativamente brevi ha

imposto una modalità di procedimento speditiva, che ha considerato le sole

caratteristiche morfologiche rilevabili —o intuibili— dagli spazi liberamente

accessibili o dalla cartografia aerofotogrammetrica: un rigoroso studio tipologico avrebbe infatti

comportato, quanto meno, il rilievo planimetrico dei piani terra di tutti gli

edifici ad una scala utile a descrivere strutture portanti, conformazione ed

aggregazione degli spazi interni, impianto distributivo dell'organismo architettonico.

Per questo motivo, pur utilizzando la definizione "tipologia

architettonica", si ritiene più corretta l'accezione di lettura

"morfo-tipologica", sviluppata sul territorio urbano. Gli elementi

morfologici presi in considerazione per la determinazione delle classi

tipologiche sono: - modalità di edificazione del lotto; rapporti tra edificato, aree scoperte e percorsi; - modalità di aggregazione e distribuzione degli spazi

interni, dedotte attraverso la lettura dei prospetti architettonici; - modalità di aggregazione in tessuti edilizi del

sistema edificio-area di pertinenza con quelli adiacenti. Tali modalità insediative, riscontrabili in forma

consolidata nel nucleo urbano centrale, non presentano caratteri di

regolarità tipologica nell'organizzazione urbana periferica, dove si

riscontrano frequenti eccezioni e alterazioni nel rapporto edificio - lotto

ed edificio - strada oltre ad eterogeneità di linguaggio architettonico.

Questa riduzione della tipicità dei manufatti edilizi della periferia è da

ascriversi alla rarefazione dei rapporti gerarchici e di continuità

insediativa, caratterizzanti il "centro storico", nella formazione

dei tessuti, nonché ad un crescente grado di eterogeneità e marginalità delle

funzioni insediate (commistione di attività produttive e residenza, ecc.) |

ANTE

1940

|

||

|

CORTE |

Sono gli edifici di originaria matrice rurale ancora

ricono-scibili all’interno del tessuto urbano. Il rapporto con il per-corso

non è mai diretto, ma mediato attraverso l’area sco-perta, principale sede

delle attività agricole lavorative. L’organismo edilizio è costituito da un

edificio principale ad uno o due piani a corpo semplice di forma rettangolare

e profondità monocellulare a fronte cieco sul confine, mentre gli affacci si

aprono sullo spazio interno. La tras-formazione di questi edifici in

organismi edilizi residen-ziali ha prodotto notevoli modificazioni del tipo

originario (quali l’apertura di affacci diretti su spazi esterni o

l’acquisizione di servitù di veduta sulle corti contigue) facendone perdere

l’originaria caratteristica di recinto chiuso. Nelle aree periferiche la

variazione pre-valente del tipo si riscontra sotto forma di trasformazione in

edifici mono-bifamiliari assimilabili alla tipologia moderna a villino, con

alterazione del rapporto originario edificio-lotto e modifiche distributive e

volumetriche |

|

|

|

SCHIERA |

Questa categoria contiene gli edifici a fronte

monocellulare (4-6 m.) e due soli affacci, uno diretto su strada e l'altro su

uno spazio scoperto retrostante di pertinenza, in uso esclusivo della casa; i

muri laterali —ciechi— individuano il confine con gli edifici adiacenti e

costituiscono appoggio comune per gli orizzontamenti. Caratteristica propria

del tipo è la coincidenza con un’unica unità abitativa, organizzata su più

livelli: il piano terra assolve a funzioni mercantili e di piccolo

artigianato e gravita direttamente sul percorso; i piani superiori sono

destinati ai locali di abitazione, a cui si accede da una scala interna. Una

volta raggiunta l'altezza limite —tipica da luogo a luogo— i successivi

processi di accrescimento della casa a schiera avvengono per intasamento

dell'area di pertinenza, spesso ridotta a chiostrina interna. |

|

|

|

PSEUDOSCHIERA |

Questa

categoria contiene gli edifici tipologicamente assimilabili alla casa a

schiera, ma con elementi di alterazione rispetto alle caratteristiche

architettoniche o d’uso, precedentemente descritte. In particolare ciò può

verificarsi sotto forma di variazione dimensionale in profondità ed altezza

dell'edificio e aumento del numero di unità abitative. |

|

|

|

|

ANTE 1940

|

POST 1940

|

|

|||

|

PSEUDOLINEA |

Questa

categoria contiene gli edifici appartenenti alla stessa matrice della casa in

linea, ma con elementi di alterazione rispetto alle caratteristiche

architettoniche o d’uso, successivamente descritte —ad esempio: un corpo

scala in posizione decentrata, che distribuisce un solo appartamento per

piano—. Analogamente alla tipologia di pseudoschiera, a questa categorie sono

ascrivibili anche i manufatti edilizi ad essa assimilabili per caratteri

distributivi ed architettonici ma con una modalità insediativa caratteristica

ad esempio del tipo a villino. |

|

|

|

||

|

LINEA |

Questa

categoria contiene edifici di profondità bicellulare (corpo doppio)

caratterizzati da un corpo scala, in posizione baricentrica, che distribuisce

due o più appartamenti per piano; questi risultano costituiti da una serie di

cellule disposte "in linea". La profondità a corpo doppio indica la

normale attitudine del tipo ad affacciarsi sui lati lunghi e ad aggregarsi

sui due fianchi ciechi. L’edificio

si colloca generalmente in rapporto diretto con la via o la piazza sulla quale attesta il prospetto pubblico

specializzando il piano terra ad uso commerciale; il retro affaccia su uno

spazio privato di pertinenza. I fianchi sono normalmente privi di affaccio;

qualora non risultino aggregati, possono eventualmente presentare finestre di

vani di servizio, ad esempio bagni sulla testata dei corridoi centrali. |

|

|

Nelle

aree periferiche il tipo, che nel centro storico costituisce un fronte

edilizio continuo su percorso, può presentarsi in forma isolata o in

posizione arretrata all'interno dello spazio di pertinenza a costituire un

rapporto tra edificio - lotto - percorso assimilabile alle modalità insediative

delle moderne tipologie a palazzina e a villino. |

||

|

BLOCCO CHIUSO |

In

questa categoria sono stati raggruppati i fabbricati che presentano

profondità del corpo edilizio di tre o più cellule; normalmente, questi si

sviluppano attorno ad un vano centrale —coperto ed illuminato dall'alto— in

cui è situata la scala condominiale; negli organismi più articolati lo spazio

centrale si trasforma in una o più chiostrine con lo scopo di dare aria e luce ai vani interni. Il rapporto

col percorso è sempre diretto, almeno per quanto riguarda il lato di accesso.

Questa tipologia edilizia può essere aggregata ad edifici adiacenti per uno dei suoi lati; ovvero tramite un

corpo basso di collegamento —a destinazione per lo più commerciale od

artigianale— che ricostituisce la continuità della parete edilizia lungo il

fronte stradale, al piano terra; ovvero per l'intera altezza del fronte, ma

tramite una sola cellula in profondità sul fronte strada. |

|

|

Nella

fase post-bellica la tipologia a blocco chiuso mantiene pressoché inalterati

i caratteri morfologici, variando pressoché esclusivamente nei connotati

architettonici |

||

|

|

ANTE 1940

|

POST 1940 |

|||

|

BLOCCO APERTO |

Questa

categoria contiene quegli edifici plurialloggio "a blocco" che

presentano un'articolazione più complessa dei corpi di fabbrica, non

chiudente spazi interni a carattere privato e senza una chiara distinzione

tra facciate di rappresentanza ed affacci secondari; gli edifici, pertanto,

si sviluppano sempre con una serie di fronti indistinte, necessariamente in

numero superiore a quattro. |

|

|

A

questa tipologia sono assimilabili gli edifici plurifamiliari moderni ad alta densità abitativa

caratterizzati da una disposizione planivolumetrica sviluppantesi all'interno

del lotto di pertinenza e svincolata dalla maglia viaria, spesso

arbitrariamente rispetto alla gerarchia degli allineamenti stradali. |

|

|

PALAZZO |

Questa categoria contiene gli edifici appartenuti ad

un'unica famiglia nobiliare di cui porta generalmente il nome. La

costruzione si sviluppa con una serie di piani gerarchizzati in rapporto alle

loro funzioni di rappresentanza: al piano terra sono presenti, oltre

all'androne di ingresso che immette nella corte interna —solitamente

porticata e loggiata— ed allo scalone principale, una serie di locali di

servizio e di magazzini; al primo piano —il cosiddetto piano nobile— sono

situati i locali che rivestono funzioni sociali; ai piani superiori sono

collocati gli appartamenti privati e gli alloggi di servizio. La gerarchia

dei piani si riflette nel trattamento architettonico dei prospetti. Il palazzo occupa le posizioni divenute nodali nel

processo di sviluppo del tessuto

urbano derivando dalla rifusione di tipologie seriali preesistenti o dalla

rifusione dei loro lotti e sostituzione delle strutture architettoniche. |

|

|

|

|

|

VILLA |

La villa, in origine, è una vera a propria tenuta

agricola che possiede, nel territorio di proprietà, una serie di costruzioni

accessorie. Si presenta generalmente come vera e propria emergenza

paesaggistica in virtù della sua localizzazione, baricentrica rispetto

all'organizzazione poderale che ad essa fa capo. Nel panorama attuale di

urbanizzazione diffusa, le tenute agricole delle ville si presentano quasi

sempre frammentate in lottizzazioni a scopo edificatorio per cui,

dell'originario impian-to territoriale, non rimane che la sola parte di

stretta pertinenza dell'edificio padronale in cui l'aspetto della vegetazione

è stato trasfigurato da agricolo-produttivo a domestico-decorativo. Spesso il

lato di accesso viene differenziato dal retro: il primo si conforma in

giardino all'italiana organizzato sull'asse edificio-viale di ingresso,

assumendo un chiaro carattere di rappresentanza; sul retro viene organizzato

un giardino più rustico che diventa, in alcuni casi, un vero e proprio

boschetto di essenze mediterranee sempreverdi. |

|

|

|

|

|

|

ANTE 1940

|

POST 1940

|

|||

|

VILLINO |

In questa categoria si collocano tutti quegli edifici

monofamiliari appartenenti alla prime espansioni del suburbio, siano essi

frutto di progetti di lottizzazione o di singole localizzazioni. Il modello

di riferimento è quello della villa —quindi un tipo territoriale, ma attuato

con mezzi ben più scarsi. Il lotto di pertinenza, di limitata estensione, è generalmente

quadrangolare e dotato di recinzione; l'edificio si colloca al centro di

questo, alla minima distanza dai confini consentita dai regolamenti edilizi e

senza diretto rapporto col percorso; sul lato visibile dalla strada presenta

un piccolo giardino talvolta con essenze esotiche, mentre il resto dell'area

può essere organizzato ad orto o ad altri spazi di servizio della casa. La

forma dell'edificio è generalmente quadrata, ad un solo piano e con tetto

coperto a padiglione. Solitamente, su uno degli angoli, la facciata arretra a

formare un piccolo portico, sul quale si apre l'accesso principale. |

|

|

Nella

fase post-bellica il villino, che diventa la tipologia più caratteristica

dello sviluppo urbano periferico, mantiene costanti i caratteri morfologici

di rapporto con il lotto e con il percorso della fase prebellica, sia pure

con una sempre meno evidente ricorrenza di regole ordinative e di tessuto. Le

forme più complesse si sviluppano a due o anche a tre piani, spesso accompagnate

dalla presenza di un ulteriore nucleo familiare, generalmente parentale. Nei

casi di frazionamento proprietario viene aumentata la promiscuità delle

funzioni dell'area di pertinenza, che può sviluppare ingressi distinti e

scale esterne. Questa tipologia segna un punto di passaggio verso la

palazzina plurifamiliare vera e propria. |

|

|

PALAZZINA |

A questa categoria appartengono gli edifici

plurialloggio, originariamente situati in collocazioni periurbane, in

condizioni di indeterminatezza del tessuto edilizio. La struttura della

costruzione deriva dalla casa in linea, in quanto edificio multipiano con un

corpo scala che distribuisce due o

tre appartamenti per piano, ma il tipo di rapporto con lo spazio pubblico è

piuttosto mutuato dal villino, cioè tendente a costituire uno spazio privato

ed indipendente rispetto al contesto in cui si colloca. L'edificio occupa una

posizione centrale all'interno del lotto, spesso indifferente ad allineamenti

ed orientamenti dell'edificato circostante; l'area esterna è organizzata per

consentirne un uso promiscuo: parcheggio riservato ai soli condomini, aree

verdi collettive o pertinenziali degli appartamenti situati al piano terra

tra cui si snodano camminamenti di accesso agli alloggi dotati di ingresso

indipendente. |

|

|

Con il villino, la palazzina costituisce il tipo

edilizio più ricorrente dell’espansione periferica post-bellica. Dal punto di

vista morfologico i caratteri sono pressoché invariati, ma dal punto di vista

distributivo, planivolumetrico e architettonico, esso presenta il maggior

livello di diversificazione ed eterogeneità rispetto all’edificato del

tessuto circostante. Questo tipo di insediamento, quindi, non presenta

attitudine a costituire il tessuto edilizio tradizionale precedentemente

descritto. |

|

|

SPECIALE NODALE |

In questa categoria ricadono gli edifici a destinazione

speciale il cui organismo architettonico è composto da uno spazio centrale

unitario, nettamente prevalente rispetto ad altri vani subordinati; ad

esempio: chiese, cinema e teatri, costruzioni per manifestazioni sportive,

etc. In genere occupano una posizione polare all'interno del tessuto urbano

ed organizzano il proprio lotto di pertinenza per un uso pubblico,

integrandosi appieno nel tessuto edilizio circostante. |

|

|

Nelle aree periferiche, la caratteristica prevalente di

alterazione del tipo deriva da un rapporto spesso frammentario ed episodico

con il tessuto circostante e da un rapporto spesso irrisolto tra spazi

pubblici e spazi privati. |

|

|

|

ANTE 1940

|

POST 1940 |

|||

|

SERIALE POLARE |

|

|

Il tipo assume, nella fase post-bellica, una

articolazione volumetrica tendenzialmente più svincolata dalle geometria e

dalle morfologie urbane dei tessuti circostanti, spesso accompagnata da una

accentuazione dei caratteri spaziali di serialità e di standardizzazione

architettonica. |

|

|

|

SERIALE ANTIPOLARE |

Questa

categoria raggruppa gli edifici e recinti originariamente collocati in

ambiti allo scarto del tessuto

edilizio ovvero in posizione periferica rispetto all'aggregato urbano. La sua

forma, per quanto varia, è riconducibile alla tipologia a

"recinto", determinata in base ad una organizzazione interna del

lotto, con rapporto di tipo indiretto tra percorso ed insediamento.

L'insediamento si configura spesso come una semplice occupazione di suolo,

con carattere di intrusione all'interno di tessuti preesistenti, per i quali

assume il carattere di antipolarità. Le costruzioni, anche quando sono sistemate sul perimetro

del lotto, affacciano esclusivamente sullo spazio interno e sono costituite

da vani paritetici aggregati serialmente o da impianti spaziali aperti a

campate e senza alcuna gerarchia. Alcuni complessi ascrivibili alla fase

storica dell'industrializzazione, spesso tipologicamente contraddistinti da

un caratteristico impianto di tipo "basilicale", sono da

considerarsi vere e proprie emergenze morfologiche rispetto al contesto

urbano. |

|

|

Nel periodo post-bellico, l’accentuazione dei caratteri

di pervasività dell’espansione industriale si manifesta attraverso tipologie

in cui i caratteri di serialità e di standardizzazione diventano preminenti.

Si tratta spesso di vaste aree a destinazione produttiva o di stoccaggio

coperte solo parzialmente e successivamente intasate da tettoie od altre

costruzioni per lo più eterogenee e talvolta precarie. |

|

|

COLONICA |

In

questa categoria sono raggruppati gli edifici isolati di colonizzazione

agricola del territorio, non inquadrabili nelle case a corte, spesso inseriti

con alterazioni all'interno dei tessuti periferici contemporanei delle fasce

pedecollinari. |

|

|

|

|

|

|

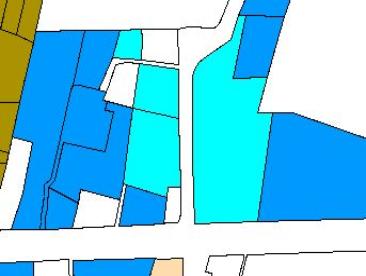

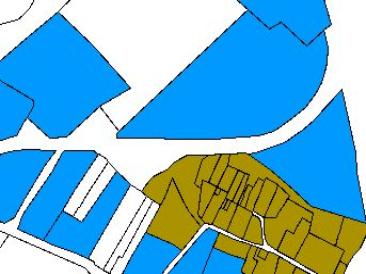

TIPOLOGIA UBANA:

TESSUTI

|

|||

|

|

ANTE 1940

|

POST 1940

|

||

|

|

AREE CENTRALI

|

AREE PERIFERICHE

|

AREE CENTRALI

|

AREE PERIFERICHE

|

|

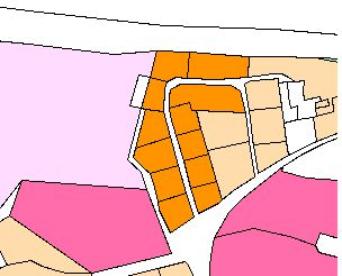

SVILUPPO EDILIZIO CHIUSO |

|

|

|

|

|

|

Centro Storico, Quartiere Umbertino, Città Ottocentesca |

Migliarina,

Scorza, Pegazzano, La Chiappa,

Mazzetta, Rebocco, Felettino, Pieve, Termo, Melara, Fossamastra, Canaletto,

Valdellora |

Nucleo Urbano Centrale |

|

|

|

Colli |

Migliarina, Ruffino, La Chiappa, Pegazzano, Buggi,

Fabiano |

Vicci |

Marola-Cadimare |

|

SVILUPPO EDILIZIO APERTO |

|

|

|

|

|

TIPOLOGIA URBANA: AMBITI |

||||

|

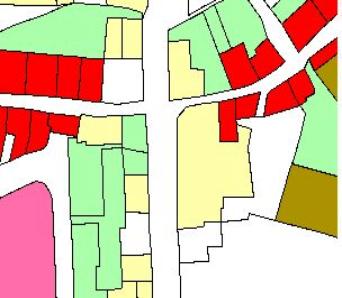

ASSETTO MORFOLOGICO |

ASSETTO TIPOLOGICO AMBIENTALE |

|||

|

- pianificato: codifica la presenza

di un disegno progettuale unitario in grado di specializzare uno spazio

urbano introducendo, nella maggior parte dei casi, forme e geometrie

insediative autonome rispetto al contesto: interventi di edilizia

residenziale pubblica e privata, piani di lottizzazione, piani di zona ecc. |

omogeneo |

presenza di costanti tipo-morfologiche e funzionali che

determinano una immagine ordinata dello spazio urbano, articolata per

singolarità ripetute di organismi architettonici. |

|

|

|

disomogeneo |

diversificazioni morfologiche degli organismi edilizi in

presenza di destinazioni d'uso differenti ma compatibili con la residenza:

sezioni stradali non proporzionate con le altezze degli edifici, volumi

artigianali e/o commerciali frammisti alla residenza, presenza di edifici

fuori scala con tipologie non omogenee rispetto al contesto. |

|

|

|

|

TIPOLOGIA URBANA: AMBITI |

||||

|

ASSETTO MORFOLOGICO |

ASSETTO TIPOLOGICO-AMBIENTALE |

|||

|

- ordinato: individua parti della città diffusa riconoscibili per una

modalità insediativa caratterizzata dalla organizzazione

"spontanea" (in assenza, cioè, di uno strumento urbanistico di

dettaglio unitario) di elementi in forma ripetitiva: insediamenti periferici

a villino cadenzati con regolarità di rapporto tra edificio, spazio aperto e

strada, successione di edificazione moderna aperta a costituire un fronte

stradale unitario, ecc. |

omogeneo |

Presenza di costanti tipo-morfologiche e funzionali che

determinano un'immagine ordinata dello spazio urbano, articolata per

singolarità ripetute di organismi architettonici. |

|

|

|

disomogeneo |

Diversificazioni morfologiche degli organismi edilizi in

presenza di destinazioni d'uso differenti ma compatibili con la residenza:

sezioni stradali non proporzionate con le altezze degli edifici, volumi

artigianali e/o commerciali frammisti alla residenza, presenza di edifici

fuori scala con tipologie non omogenee rispetto al contesto. |

|

|

|

|

eterogeneo |

presenza

di diversità tipologiche, architettoniche e funzionali sia interne all'ambito

che rispetto al contesto: coesistenza di edifici residenziali ed industriali

con densità eterogenee, vuoti urbani, ecc. |

|

|

|

|

TIPOLOGIA

URBANA: AMBITI |

||||

|

ASSETTO

MORFOLOGICO |

ASSETTO TIPOLOGICO AMBIENTALE |

|||

|

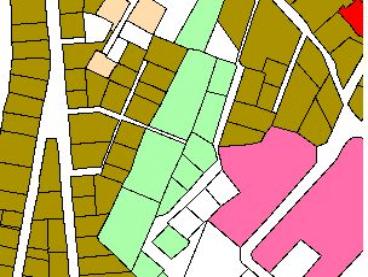

- di tamponamento : isola le parti edificate che non presentano affaccio

diretto sull'ambito stradale e che tendono al completamento e all'intasamento

di spazi interclusi. |

|

|

|

|

|

- occasionale: ambiti caratterizzati da casualità

insediativa, spesso con modalità

edificatorie disorganizzate e di tipo sparso: frange residenziali

marginali, aree comprese tra

insediamenti a funzioni non residenziali, vuoti urbani, ecc. |

disomogeneo |

Diversificazioni morfologiche degli organismi edilizi in

presenza di destinazioni d'uso differenti ma compatibili con la residenza:

sezioni stradali non proporzionate con le altezze degli edifici, volumi

artigianali e/o commerciali frammisti alla residenza, presenza di edifici

fuori scala con tipologie non omogenee rispetto al contesto |

|

|

|

eterogeneo |

Presenza di

diversità tipologiche, architettoniche e funzionali sia interne all'ambito

che rispetto al contesto: coesistenza di edifici residenziali ed industriali

con densità eterogenee, vuoti urbani, ecc. |

|

|

|