2.3.

L’organismo territoriale contempora-neo

La città

della Spezia nel 1861 aveva 11.556 abitanti che progressivamente aumentarono

fino a superare le centomila unità negli anni 80. Essendo impedita la crescita

urbana verso occidente, a causa della costruzione del'Arsenale, ma anche per

l’attrazione del polo spezzino verso la valle della Magra, sede delle

comunicazioni verso il nord ed il centro Italia, il suo sviluppo fu orientato

verso la piana di Migliarina fino ad interessare tutto lo spazio delle aree

pianeggianti o pedemontane.

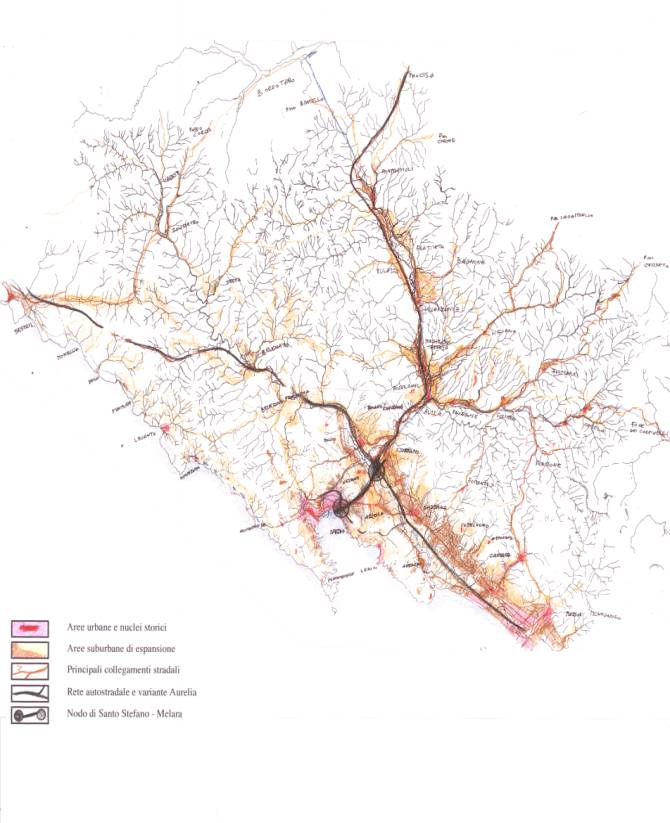

La figura

dell'organismo territoriale che si ottiene è tutta protesa verso lo sviluppo

delle aree pianeggianti e potenzia l'area della confluenza fra Vara e Magra in

corrispon-denza di Santo Stefano e Ceparana. Sulla pedemontana sinistra della

Magra, disposti sui terrazzi alluvionali, si distendono gli sviluppi in piano

dei centri collinari di Ortonovo, Nicola, Castelnuovo e Fosdinovo, confluenti

nelle espansioni di Sarzana e legati dal tracciato dell'Aurelia. Più a nord

Santo Stefano, con lo svincolo autostradale, l'espansione dell'autoparco e del

parco containers, si configura come area retroportuale del complesso nodo

spezzino. L'organismo della bassa valle della Magra focalizzato su Sarzana,

rafforzandosi il nodo della confluenza delle valli, tende ora a sdoppiarsi. Il

collegamento autostradale con il Levante si configura quindi come l'asse

portante degli sviluppi futuri, tanto più che oggi viene rafforzato dal terzo

lotto della variante Aurelia che, se da una parte serve per snellire il

traffico urbano, dall'altro servirà a rafforzare il collegamento con il polo di

Santo Stefano considerato il naturale retroporto della Spezia.

Le

espansioni edilizie della Spezia del dopoguerra furono regolate dal piano

Moroni del ‘62 sostituito, a partire dal 1979, dal P.R.G. vigente approvato

nell’87. Lo sviluppo contemporaneo della città tenta la ricucitura del tessuto

urbano della piana di Migliarina con alcuni interventi nell'area della

Maggiolina, ancora parzialmente libera. Il progetto (realizzato in parte), ha

interrotto la continuità di corso Nazionale e ha inserito un parco urbano

trasversale fra Mazzetta e Migliarina superando così l'area di conflitto fra le

due orditure: quella pianificata di ispirazione ottocentesca e quella

spontanea. Attuata l'occupazione delle aree pianeggian-ti, l'interesse si è

rivolto verso il territorio periurbano, immediatamente prossimo alla città. Ciò

si concretizza, a partire dalla fine degli anni '70, quando cominciano a

concludersi i lunghi iter progettuali delle aree PEEP. Si realizzano così i

quartieri di San Venerio, di Valdellora, di Pitelli, della Chiappa, del Favaro,

di Strà, di San Bartolomeo. Accanto a questi interventi sovvenzionati, piani di

zona di edilizia privata occupano, tra l'altro, le colline di Montepertico, di

Sarbia e di Melara. Accanto a questi interventi si intensifica, nelle aree di

completamento collinare, un'attività edilizia puntiforme di sensibile impatto

ambientale. Il territorio periurbano, diventato l'area di immediata espansione

della città, inizia a perdere la sua fisionomia agricola, sopratutto in

corrispondenza delle aree prossime agli insediamenti urbani, dove esso tende ad

assumere l'immagine piatta e uniforme del suburbio, accostando

indifferentemente case, terreni incolti, baracche e aree di deposito. Anche i

centri storici tendono a questo processo di banalizzazione, perdendo, di fatto,

la loro caratteristica fisionomia. Le ultime vicende assistono al potenziamento

della zona portuale con l'aggiunta di un secondo bacino a fianco di quello del

vecchio porto mercantile e la realizzazione dei banchinamenti, presso la foce

della Fossa Mastra, immediatamente collegati con lo svincolo autostradale. La

realizzazione della bretella per Lerici costituisce una valida alternativa al

viale San Bartolomeo smistandone i flussi di traffico.

|

TAV.

C.14 – SISTEMA DELL’ORGANISMO TERRITORIALE CONTEMPORANEO |

|

|