2.2. I

piani del secondo dopoguerra

Il Piano

Regolatore Generale redatto da Moroni, Amati, Malatesta e Di Cagno, adottato

nel 1958 e approvato nel 1962 è il primo piano della città che sperimenta la

nuova Legge urbanistica del ’42. Si caratterizza per essere esteso a tutto il

territorio comunale e adottare lo zoning come elemento di controllo dei

processi di crescita urbana. In rapporto alle caratteristiche dei piani di

“primo ordinamento”, della prima generazione urbanistica italiana, il piano

presenta elementi di omogeneità e di diversificazione che schematicamente

possono essere così sintetizzati:

- una

previsione di espansione produttiva e residenziale largamente sovradimensionata

rispetto alle reali potenzialità di sviluppo e di crescita demografica: un

incremento del 53% delle superfici da destinare ad attività industriali,

localizzate prevalentemente nel levante urbano, e del 44% di abitanti

in-sediabili cui corrisponde un’edificabilità re-sidenziale pari a 60.000

nuovi vani a cui ne vanno aggiunti 14.500 per l’eliminazione del

sovraffollamento;

- un

complessivo sottodimensionamento delle aree per servizi pubblici (in un

contesto storico antecedente alla Legge Ponte, al D.M. 1444/’68 come anche

all’introduzione della scuola dell’obbligo) il cui standard viene quantificato

in circa 4 mq/ab, ed una loro scarsa diffusione all’interno dei tessuti urbani

in favore dei nuovi nuclei plurifunzionali e centralizzati per ciascun

quartiere

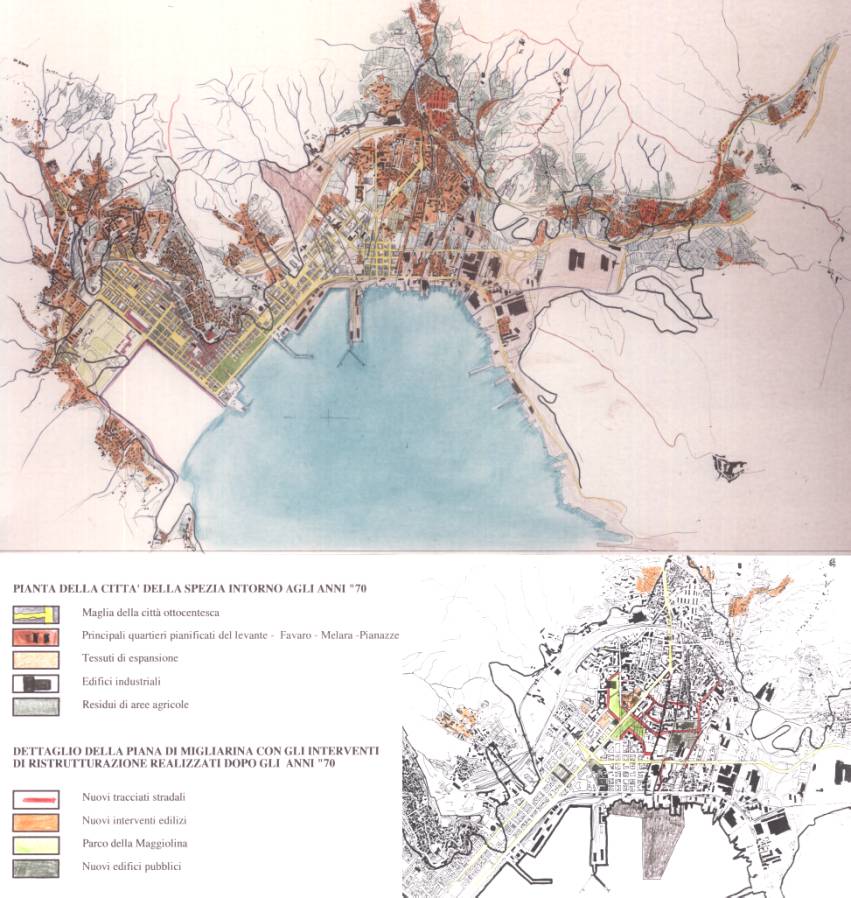

- da un

punto di vista morfologico le espansioni residenziali più consistenti sono

concentrate dal Prg nelle aree della piana di Migliarina a saturazione dei

fondovalle secondari (Fabiano, Fossitermi, Valdellora, Felettino, Limone,

Termo) con indici di edificabilità fondiari particolarmente elevati (pressoché

ovunque superiori a 3mc/mq, con punte di 11 mc/mq);

- la

presenza di alcuni “temi” rilevanti caratteristici della prima generazione

urbanistica, quali: a) un centro direzionale di

grandi

dimensioni (l’indice territoriale per esso previsto è di 50.000 mc/ha)

costituito da residenza, terziario pubblico e privato e servizi localizzato in

posizione baricentrica nella fascia urbana di cerniera tra città storica e

Piana di Migliarina compresa tra Piazza Europa, Piazza Dante e il quartiere del

Canaletto; b) un asse attrezzato “passante” che, in un’ottica ancora

pre-autostradale, avrebbe costituito una connessione territoriale alternativa a

quella di attraversamento, seguendo l’andamento del tracciato ferroviario e

congiungendo le “porte” urbane dell’Aurelia da Migliarina alla Scorza

attraverso la Galleria Spallanzani; c) la previsione del parco urbano della

Maggiolina, secondo un disegno ad “S” diretto a “frantumare” la compattezza dei

tessuti di espansione della Piana di Migliarina interrompendo l’asse di Corso

Nazionale.;

- la

tutela del paesaggio attraverso l’imposizione del vincolo paesaggistico

(L.1497/’39) cui si affianca il ruolo di marginalità delle aree agricole

collinari, “corona” indifferenziata e “bianca” attorno alle aree urbane, per le

quali l’indice previsto di 0,2 mc/mq assegna un’inequivocabile funzione di

riserva edificatoria periurbana.

Il “Piano

Moroni” si distingue, peraltro, da quelli coevi (si faccia riferimento al

disastroso P.R.G. del ’59 di Genova) per un apparato analitico rigoroso e

sistematico, in grado di costruire un’indagine compiuta sulle condizioni

economico-produttive attraverso il censimento e la classificazione delle

attività agricole e delle industrie, su quelle sociali (lettura per ceti sociali

prevalenti nelle differenti parti della città) ed abitative (sovraffollamento e

coabitazione), nonché sul patrimonio edilizio esistente attraverso il

censimento e la classificazione cronologica (edifici anteriori o posteriori al

1950) e tipologica (case isolate o adiacenti - mono o plurifamiliari). Dalle

analisi il piano procede deterministicamente, attraverso un dimensionamento

condotto con il “metodo dell’occupazione”, ad individuare un’ipotesi di

crescita che avrebbe dovuto condurre la città a raggiungere 180.000 abitanti in

trent’anni: ipotesi assolutamente disattesa e tuttavia tra le più contenute

dell’epoca. L’interpretazione strutturale e funzionale della città degli anni

‘50 viene sintetizzata da Moroni nella relazione descrittiva in tre tipologie

di tessuti urbani: vecchi insediamenti rurali e marinari, insediamenti agricoli

recenti in corso di trasformazione industriale, città vera e propria,

evidenziati nella loro apparente discontinuità ed incoerenza non senza il

ricorso alla “metafora organica” tipica dello specifico contesto

culturale : “abbiamo dunque tre parti in uno stesso corpo, non ancora

amalgamate, né dal punto di vista edilizio, e neppure dal punto di vista

sociale, (...) si tratterà di vedere quale forma urbanistica, quale carattere dovrà

assumere questo organismo, che presenta aspetti ed origini sì contrastanti, e

di vedere come questa sua forma si comporrà con la scena naturale” (P. Moroni -

P.R.G. della Spezia - 1958 -relazione descrittiva).

I

principali elementi di trasformazione del contesto comprensoriale nel corso

degli anni Sessanta e Settanta, nella fase che intercorre tra il “Piano Moroni”

e la Variante Generale a cui lavoreranno, nella prima fase di stesura, Campos

Venuti, Forno e Moroni, sono sintetizzati nel “Piano di Sviluppo Economico

della Provincia della Spezia” del 1965, e nello schema di Programma di Sviluppo

del 1977 che individuano la direttrice di crescita insediativa La Spezia-Val di

Magra come conseguenza dell’avvento dell’autostrada Genova-Livorno e della consistente

disponibilità di aree per insediamenti produttivi: il modello territoriale che

tende ad affermarsi è incentrato sul sistema portuale spezzino e connesso al

bacino della Val di Magra attraverso il sistema di scambio Porto-Autostrada-

S.Stefano in modo da “costituire una cerniera tra l’hinterland padano e

centroeuropeo e le linee di navigazione interessate ai mercati spezzini” (G.

Campos Venuti - Variante Generale al P.R.G. della Spezia -Relazione Generale).

La staticità demografica della provincia, e l’arresto della crescita del Comune

della Spezia in particolare, condizionano le prospettive di espansione, che si

indirizzano verso la Val di Magra anche in funzione dei processi di

rilocalizzazione delle attività industriali del capoluogo, verso la costituzione

di una “saldatura” comprensoriale tra funzioni portuali e funzioni produttive

del territorio, favorita dal nuovo ruolo di “polo terminale” (e non più di

passante) della città in relazione alla viabilità autostradale.

In questo

contesto, la nuova stagione “riformista” della pianificazione prende avvio con

il P.R.G. per i Servizi Pubblici del 1976, nell’ottica generale di un recupero

delle risorse economiche e fisiche del territorio (suolo urbanizzato e non,

aree di interesse ambientale) successiva ad una fase di espansione, in

alternativa al modello di sviluppo quantitativo. Il recupero delle risorse di

suolo e del patrimonio edilizio esistente prende avvio attraverso un programma

di recupero pubblicistico di aree in un tessuto urbano ”patologicamente privatizzato”,

nell’ottica del mutato quadro culturale e legislativo della riforma graduale

degli anni Sessanta e Settanta (L. 167/62, L. 765/67, D.M. 1444/68 e L.10/77).

Le

strategie prioritarie del piano, in un’ottica che pare ripercorrere gli

obiettivi delle “cinque salvaguardie” perseguite da Campos Venuti nel Piano

regolatore di Pavia, sono:

-

l’acquisizione di aree per servizi pubblici negli spazi residui all’interno del

tessuto residenziale, nella prospettiva della diffusione e del decentramento

delle funzioni civiche, della capillarizzazione degli spazi verdi e per

l’istruzione, con uno standard-obiettivo complessivo di 21,15 mq/ab.;

- la

sostanziale riduzione delle previsioni di crescita insediativa, quantificata in

circa 23000 nuove stanze, in favore di una “qualificazione della città

esistente”;

- la

pubblicizzazione di larga parte delle aree di espansione, la cui attuazione è

affidata in misura superiore al 50% a Piani di Edilizia Economica e Popolare;

- in

linea con le innovazioni introdotte dalla L.457/’78, una politica di recupero

del patrimonio edilizio esistente attraverso l’ agevolazione procedurale degli

interventi, circoscrivendo l’obbligo di piano di recupero al centro storico

medievale che viene, per la prima volta, perimetrato come “Zona per

insediamenti storico-ambientali BA” e agli interventi di “ristrutturazione

urbanistica”;

- la

previsone, in una congiuntura di complessiva stagnazione della crescita

industriale, di un parco di aree di circa 75 ettari per attività

“port-oriented”, polarizzate sull’attività produttiva del porto, con il

completamento del relativo sistema infrastrutturale e della relativa

accessibilità (Bretella per il porto, nodo del raccordo autostradale

Pianazze-Stagnoni-Valdilocchi);

-

l’individuazione, in un quadro di livello territoriale, del ruolo strategico

della dismessa Area IP nel contesto

della trasformazione urbana e della formazione di nuove centralità urbane;

- la

previsione di un sistema terziario direzionale, che conferma, con una drastico

ridimensionamento dal punto di vista quantitativo, l’ipotesi localizzativa del

piano del ’58, nella “zona di

saldamento tra la parte storica della città, l’espansione piu’ recente della

piana di Migliarina, e la zona portuale-industriale (zona del Canaletto)”;

- la disciplina

di salvaguardia della zona extraurbana collinare, con destinazioni d’uso

univocamente connesse all’agricoltura o agli usi naturalistici, questi ultimi

articolati in parchi attrezzati e naturali in linea con le innovazioni della

L.R. 40/77. In particolare, il piano destina a parco il 19,4% della superficie

comunale, individuando alcuni sistemi attrezzati sul crinale di Biassa e

Campiglia, sul Monte Parodi, nel sistema Foce-Val Durasca-Sarbia-Mura urbane,

sulle fortificazioni collinari di Monte Albano e di Pagliari;

-

l’individuazione di una sistema viabilistico che ripropone, in misura

semplificata e ridotta, la direttrice di cornice dell’asse attrezzato

ipotizzato dal piano del ’58, privilegiando una riconnessione dei per-