1.3. Il sistema dei centri e

delle polarità

Lo

sviluppo tracciato nel paragrafo precedente è quello della formazione dei poli

territoriali di valle o di costa che porta con sè un ulteriore scatto verso la

conquista delle aree pianeggianti dove si formano dei centri specializzati, con

mansione di mercato, destinati a diventare città.

Nel 1343

Simone Boccanegra, doge di Genova, sancisce la costituzione della nuova

Podesteria staccando, da quella più antica di Carpena, le uni-versità di

Spezia, Vesigna, Isola, Follo, Tivegna, Valeriano, Bastremoli. Nel 1371, nella

chiesa di Santa Maria, i sindaci delle podesterie di Carpena e della Spezia

ratificano l'unione delle due giurisdizioni sotto un unico Po-destà che avrà la

sua sede alla Spezia. La città diventò, in questo modo, ca-poluogo di un

territorio ben radicato nelle colline. Tale estensione rimase, sia pure con

variazioni di confine, fino al secolo XIX. Esso rappresentava la pertinenza

della città, il suo "contado". Alla Spezia, per la sua collocazione

territoriale, fu riconosciuto anche un ruolo comprensoriale, quando vi fu

istituita la dogana del sale bianco (1371) e, sempre nel secolo XVI, quando

divenne sede di Capitanato.

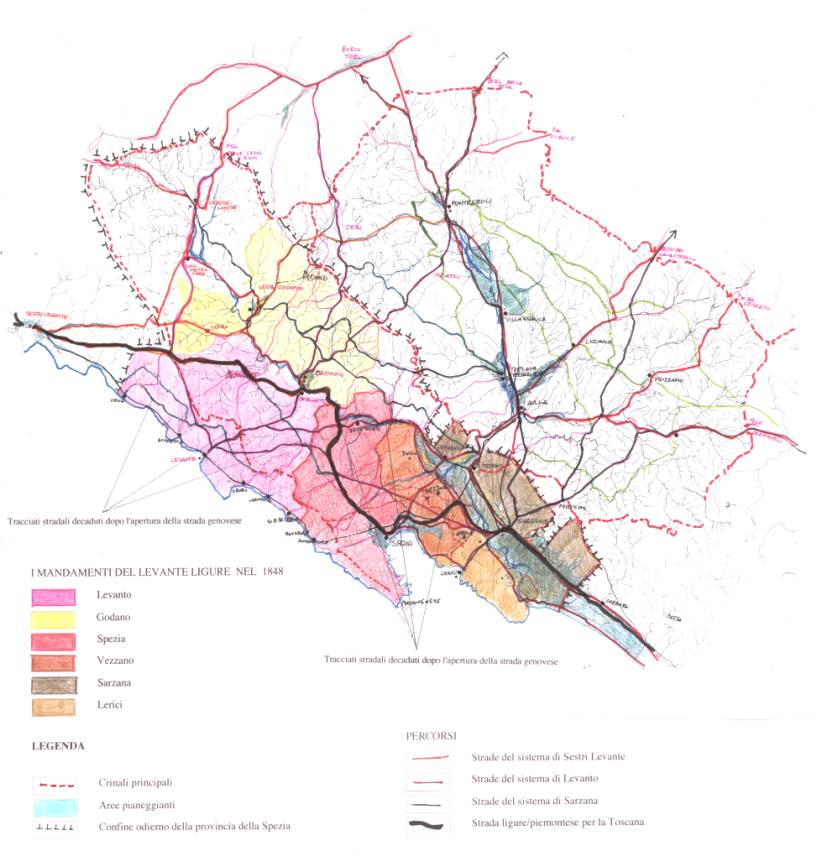

Il taglio

diagonale dell'antica strada che collega la bassa val di Magra e Sarzana con

Sestri Levante, ripercorrendo in parte la dorsale del monte di San Nicola

attraverso il passo del Bracco, divide in due settori il territorio della val

di Vara. La parte sud-occidentale comprende la costa da Sestri Levante a

Portovenere, la mezzacosta destra della Vara per Carrodano e Riccò, la dorsale

che separa la bassa val di Magra dal Golfo e il nucleo spezzino. In esso si

collocano centri che hanno svolto un ruolo notevole nel contesto territoriale

della Liguria di levante: primo fra tutti Levanto che formava il confine

settentrionale del territorio spezzino; quindi Vezzano ad oriente che

comprenderà, nel mandamento del 1848, anche Follo e Tivegna, già appartenute

alla podesteria di Spezia. A sud-est, infine, il territorio della città era

delimitato dalle pertinenze di Lerici e Portovenere.

Il ruolo

del nodo spezzino traspare nelle controversie viarie del secolo XVII, quando la

Repubblica di Genova impianta l'asse viario che collega l'antica strada del

Bracco, un tratto della strada che, per Spezia, Riccò e Pignone conduceva a

Genova. I due sistemi viari avevano finalità diverse: il primo collegava

direttamente Sestri Levante con Sarzana senza passare per Spezia, utilizzato

dai postieri lombardi che in quel modo raggiungevano più direttamente la bassa

valle della Magra e la Toscana; il secondo (anch'esso strada di posta),

rappresentava lo spostamento verso levante di un'antica viabilità costiera.

L'intervento della Repubblica di Genova si prefiggeva di creare un'alternativa,

tutta ligure, alla strada principale del Levante, ancorandola alla città della

Spezia e lasciando cadere sia il tracciato costiero che quello interno,

collegante Padivarma con Sarzana attraverso Ceparana, Albiano e Santo Stefano.

Questo tracciato, ripreso ed ammodernato dai francesi e piemontesi divenne la

strada principale da Genova per la Toscana e rimase tale fino al secondo

dopoguerra, quando venne costruito il ponte di Padivarma ed il collegamento con

Piano di Madrignano, ripristinando l'antica direttrice Sestri-Brugnato-Sarzana.

|

TAV. C.5 – SISTEMA DEI CENTRI E DELLE POLARITA’ |

|

|